高品質な革を安定して供給するタンナー

株式会社 小寺製革所(兵庫県たつの市)

一つひとつの工程を丁寧に行い、品質を高めていく。

データと感覚を融合して品質を担保

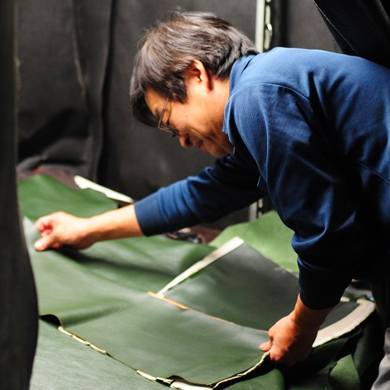

職人でありつつ広報も兼務する岸元さん。

1947年、衣料用皮革のタンナーとして創業された株式会社小寺製革所(以下、小寺製革所)。現在は紳士靴用、インテリア用、野球グラブ用など、幅広い用途の革づくりを行っている。

2代目社長の小寺睦彦さんは、ドイツ国立ロイトリンゲン皮革研究所製革学校に留学し、国家資格であるジェルバーマイスター(なめし指導者資格)を取得した革のスペシャリスト。海外で得た知見と先代から受け継いだ技術を融合し、高品質な革をつくり続けてきた。

「当社の革づくりでは、安定した品質の革の供給を第一に考えています。これまで蓄積してきた膨大なデータを参照しつつ、その日の気温や湿度といった外的要因を考慮し、常にベストな方法で革を製造しています。社長の小寺はいまも現場に立っており、効率よりも品質を重視し、いくつかの工程において要となる作業を自らの手で行っています」

そう語るのは、職人でありつつ広報も兼任する岸元洸季さん。小寺製革所の緻密な革づくりのポイントついて、次のように話す。

腐敗を防ぐため冷蔵室で保存している原皮。

毛穴からにじむ水分量で染色・加脂の状態を判断する。

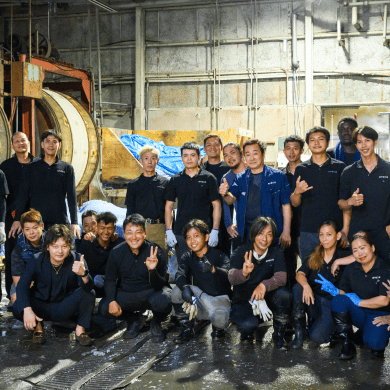

小寺製革所で働く職人は、技術と知識をバランスよく身につける必要がある。小寺製革所では、入社したばかりの若手職人への教育に力を入れている。実践で経験を積ませるのはもちろん、技術と知識を共有する時間を設けるなどして、職人全員のレベルアップをはかっている。

光沢の美しいボックスカーフに定評あり

小寺製革所を代表する革であるボックスカーフ。

「ボックスカーフをつくる際、カゼインバインダーを使うことは周知の事実です。そこにどのような薬品を配合し、どのような工程でつくるかがタンナーの腕の見せどころとなります。ちなみに、優れたボックス仕上げの革を靴にした場合、特有の履きジワがつきます」

小寺製革所のボックスカーフを使用した靴は、2016年、2019年、2023年のドイツ国際靴職人技術コンクールにて金賞を受賞するなど、世界的に高い評価を得ている。これは、革そのもののクオリティが高いことの証左といえよう。

また、インテリア用の革にも定評がある。

ダークブルーカラーのインテリア用革。

このように、魅力的な革を数多く製造している小寺製革所。今後の展望についてはどのように考えているのだろうか。

美しく染色された革を乾燥させているようす。